1968: Die Konflikte um den Sternmarsch auf Bonn anlässlich der Notstandsgesetzgebung

Im Mai 1968 beschloss der Deutsche Bundestag die sogenannten Notstandsgesetze. Sowohl im Parlament als auch in der Öffentlichkeit führte diese Verfassungsänderung zu heftigen Diskussionen.

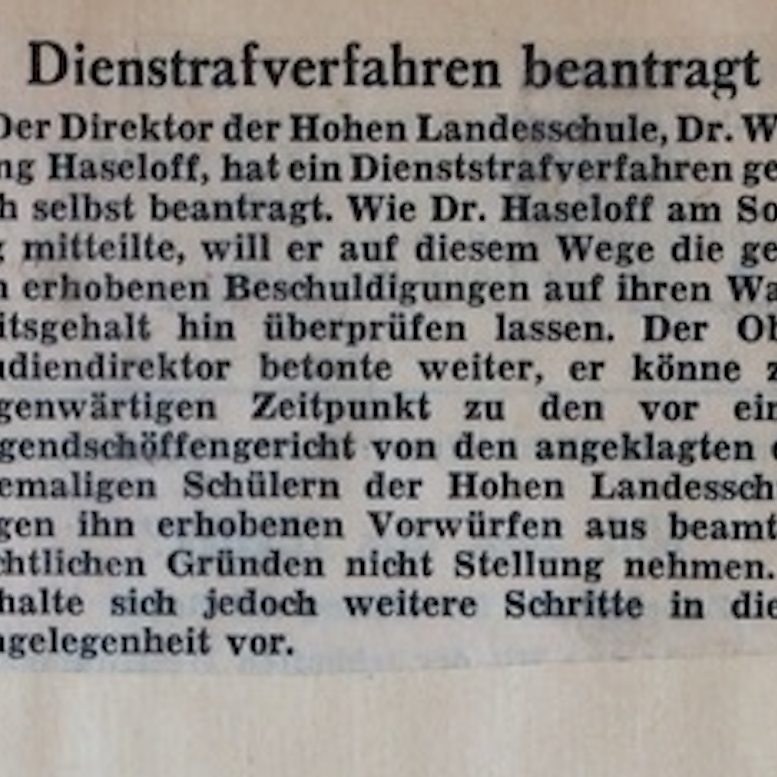

Die Hola-SchülerInnen wollten jedenfalls an dem Sternmarsch partizipieren und stießen auf die Gegenwehr des Kultusministeriums. Gleichwohl hielten sie mit SchülerInnen anderer Schulen sogenannte Teach ins und Podiumsdiskussion ab.

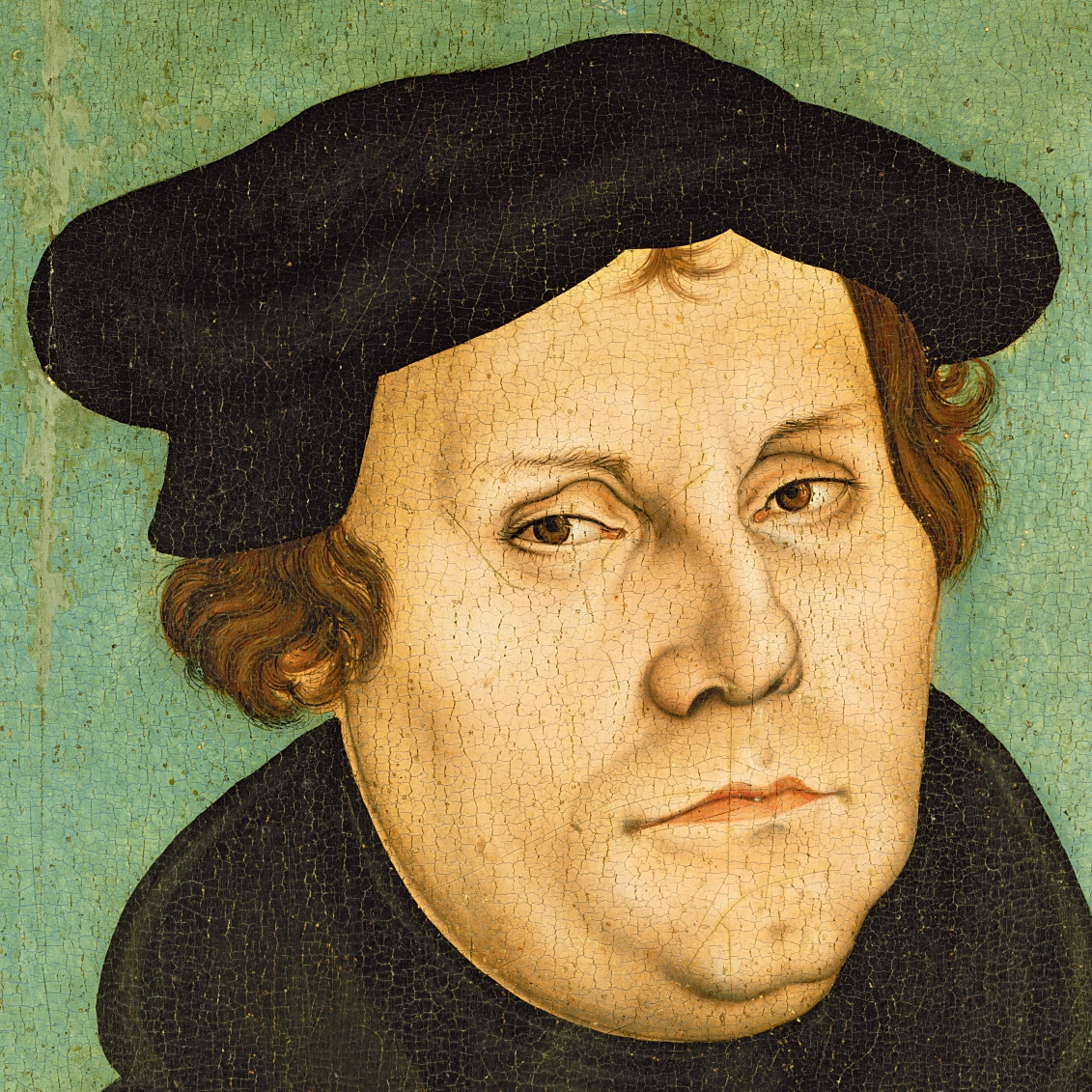

Die Diskussion um die Notstandgesetze begann bereits 1958. Der damalige Bundesinnenminister Gerhard Schröder (CDU) bezeichnete den Notstand als „die Zeit der Exekutive“. Erinnerungen an das totalitäre Nazi-Regime und das damalige Ermächtigungsgesetz wurden wach und lösten bei vielen Menschen großen Widerstand gegen die Notstandsgesetze aus.

Konkret sollten die Notstandsgesetze im Verteidigungsfall, bei inneren Unruhen und Naturkatastrophen die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ausweiten. Außerdem sahen die Entwürfe vor, bei Unruhen die Einschränkung bestimmter Grundrechte zu erlauben, beispielsweise des Postgeheimnisses sowie den Einsatz von Bundeswehr und Bundesgrenzschutz. Männer können kurzfristig zum Militärdienst eingezogen und Frauen zum Sanitätsdienst verpflichtet werden.

Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten sich die Westmächte Sonderrechte zum Schutz ihrer in Deutschland stationierten Truppen vorbehalten. Um von den verbündeten Siegermächten unabhängiger zu werden und der vollen Eigenständigkeit (Souveränität) einen Schritt näher zu kommen, musste die Bundesrepublik den Notfall gesetzlich regeln.

So sollte die Notstandsverfassung Gesetze für jede Art von Notsituation bereithalten. Diese sollten ins Grundgesetz eingebaut werden. Über das „Wie“ wurde zehn Jahre lang debattiert. Gegen Ende der 1960er-Jahre war der Weg dann frei: Durch die Bildung der Großen Koalition rückte die nötige Zweidrittel-Mehrheit in greifbare Nähe.

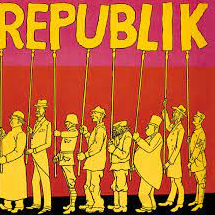

Die politisch denkende Jugend sah die Verfassung und Gesetze nicht mehr als Instrumente zum Schutz der Bürger, sondern als Machtmittel einer bürgerfernen und autoritären Staatsgewalt. Gerade nach den tödlichen Polizeikugeln auf Benno Ohnesorg schien sich diese Auffassung zu bestätigen.

Die aus Bürgerinitiativen entstandene „Außerparlamentarische Opposition“ (APO) rief zu Protesten und Massenkundgebungen auf. Protestaktionen mit Sprechchören wie „SPD und CDU: Lasst das Grundgesetz in Ruh!“ brannten sich in die Köpfe der Bevölkerung ein.

Beim „Sternmarsch auf Bonn“ am 11. Mai 1968 im Bonner Hofgarten bezogen auch so prominente Gegner wie Heinrich Böll gegen die Notstandsverfassung Position. Laut Polizeischätzungen nahmen etwa 22.000, nach Angaben der Veranstalter bis zu 60.000 Menschen teil. Doch der Protest half nichts: Am 30. Mai 1968 verabschiedete der Deutsche Bundestag mit einer Zweidrittel-Mehrheit die Notstandsgesetze.

Die Einführung der Notstandsgesetze leitete den Zerfall der „Außerparlamentarischen Opposition“ (APO) ein. Denn einer der wesentlichen Kristallisationspunkte der APO war, neben den Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg und atomare Aufrüstung, der Kampf gegen die Verabschiedung dieser Gesetze.