Der Karzer der HOLA

Der Karzer ist der wohl folkloristischste Teil, der zum Bereich der akademischen Gerichtsbarkeit zu rechnen ist. Vor allem Schilderungen aus dem 19. Jahrhundert und die farbenfrohe Ausgestaltung der Karzerräume tragen dazu bei, dass er heute nur noch als amüsante Disziplinarstrafe wahrgenommen wird. Doch diese Wahrnehmung greift zu kurz und betrifft nur die Endphase, vor allem die Zeit nach Abschaffung aller Sondergerichte im Deutschen Reich durch das Gerichtsverfassungsgesetz von 1879.

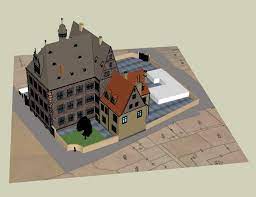

In dem Dokument wird erörtert, welche baulichen Veränderungen notwendig sind, um neben der Schreibstube des akademischen Senats, dem Verwaltungsorgan der Hola-Akademie, einen solchen Karzer zu schaffen. Zudem werden die Kosten von insgesamt 18 Florin und 15 Albus aufgeführt, was heute ca. 600 € entsprechen würde.

Noch im 20. Jahrhundert war die Festsetzung (Haftverbüßung) von Studenten durch ihre Universität und von Gymnasiasten durch ihre Schule zulässig. Die meisten deutschen Universitätskarzer wurden in den Jahren um 1910 bis 1914 aufgelöst. Karzerstrafe war an einigen Universitäten noch bis in die frühen 1930er Jahre zugelassen; erst die Disziplinarvorschriften aus der Zeit des Nationalsozialismus sahen offiziell und reichsweit Karzerhaft als Strafmaßnahme gegen Studierende nicht mehr vor. An Schulen lebt der Karzer aber noch in der pädagogischen Maßnahme des Nachsitzens fort. Die Universitäts- bzw. Schulkarzer wurden in der Universität vom Pedellen bzw. vom Profos oder Karzerwärter bewacht.

Die Liste der Delikte, für die angehende Akademiker in das karge Kittchen wandern konnten, war lang: zu schnelles Reiten in den Straßen der Stadt, nächtliche Tumulte vor den Häusern der Gelehrten, Schießen auf öffentlichen Wegen, Ausschütten von Nachttöpfen aus dem Fenster oder beständige Faulheit.

Consilium abeundi: „Der Rat, wegzugehen“ bedeutete in der schärferen Form den Verweis von der Hochschule, den Verlust der akademischen Bürgerrechte und die Aufforderung, die jeweilige Universitätsstadt zu verlassen. Das Strafverfahren war zweistufig: zunächst war nur die Strafandrohung schriftlich anzuerkennen. Damit wurde dem Delinquenten noch eine Bewährungsfrist eingeräumt, bei weiteren Auffälligkeiten wurde die Strafe dann einfach publiziert.

Etwa diese Verse eines schmachtenden Delinquenten: „Wenn ich jetzt mein Liebchen hier bei mir hätt, ich wüsste schon, was wir machten. Wir setzten uns auf das Karzerbett und sehen uns an und lachten.“ Unterzeichnet mit: Ein Student der Frauen und des Bieres.

Das Mobiliar des Karzers bestand aus Tisch, zwei Stühlen, einem Bett mit Strohsack und einem gusseisernen Ofen. Im Vorraum befand sich eine Abortanlage. Über einen Klingelzug konnte der Karzerdiener gerufen werden, der auch das Essen brachte. Die Verpflegung im Karzer war nach einer Karzerordnung geregelt.